评分9.8!被全网催更的她,美成无数人心中的“白月光”

发布时间:2025-03-31 12:36分类: 无 浏览:13评论:0

在这川流不息的时光中,人们匆匆而过,幸好,这些坚守着的手艺人,正用他们精致细腻的瓷器制作,为我们带来难得的缓慢和宁静。

——女同事说

#

点赞、在看,顺便★标俺们

四舍五入做新东方精神股东!

一朵特别的白色牡丹花,作为中国在巴黎奥运会上的特许商品,赠与了国际奥委会。花瓣薄如蝉翼,颜色清新优雅,尽显牡丹真国色。

她就是德化白瓷,也是无数人心目中的“白月光”。

图源:微博@了不起的匠人

中国制瓷历史悠久,世界闻名。早在东汉时期,古人就在昌南建造窑坊,烧制陶瓷。

到了唐朝,先人们创制出的青白瓷大量出口欧洲,为当时欧洲皇室所尊崇,成为了优雅的标签。

古色古香的中国瓷器也具有现代的一面。

唐代的“吸管杯”就凭借其清新的“薄荷曼波”色调,浓郁的抹茶内壁,以及与吸管相连的杯底小鱼而火上热搜,网友齐称:“真是对老祖宗的审美和智慧佩服得五体投地!”

瓷,源自泥土,融于水火,塑经人手,成于天地。一件完好精美的瓷器,既是我们中国风土人情与文化历史的象征,也是千百年来无数匠人们凝聚的心血与智慧。

《手造中国》的镜头,对准了景德镇里许多个制瓷人的双手。

透过双手中的厚茧,我们能看见千年以来手工匠人们对精致与细腻的执着追求,也能看见他们的身上,有着似乎最为时代所稀缺的那份“平心静气”。

01

成瓷之路

从泥土摇身一变成为一尊精致的瓷器,究竟要经过多久?

当对制瓷并不熟悉的我们,正为它们的造型精美、花纹繁复而心生赞叹时,经常忘了它到底经历了多少水土的孕育,烈火的淬炼,手工的雕琢才能烧制成眼前这般精彩。

千百年来,中国手工瓷匠人们,通过敲打、清洗、配比、风干、火炼等各种奇特的方式,和多达72道的工序,把大自然赐予的材料,幻化成了新的物质。

而制瓷的根基,就是石料。

许多手工匠人把挑选瓷石视为制瓷过程中具有决定性因素的一步,要想烧制成理想的模样,材料必须精挑细选。有时候,几家手工匠人通常需要早早地“争夺”刚从矿洞里开采出来的瓷石。

老汪的祖辈世代在矿洞里开采三宝瓷石,这种材料非常名贵,只用于制作官窑。在古时,一担三宝瓷石,就可以换来三个金元宝。

由于数百年开采,矿洞里的石材愈发稀少,老汪十分珍惜,除非有老主顾上门讨要,否则他就不会进矿。

同在景德镇经营瓷器手工工作室的小周,也多在选材上“大费周章”,他经常往返奔波于三百公里外的一处新的采石场,只为选到质量、品相最佳的滑石子矿。

瓷器质感上的精益求精,就从这一步开始。

然后,这些珍贵的石料便踏上了成为瓷器的漫长道路,第一关就是“粉身碎骨”——从坚硬的石头幻化成柔软的泥。

景德镇瑶里的老詹是全国为数不多的还在使用古法水碓(dui)工艺的师傅。

水碓是古人制瓷技术智慧的结晶,通过水力推动石锤不断捶打瓷石,从而创制出一种连现代技术都难以复刻的“菱形分子土”。

这种泥的互抓力极强,用它造成的瓷泥柔软却具有韧劲,使得烧制的瓷器结实耐用。

艰苦的“守碓人”老詹居住在世外桃源,每天扛着重达几十斤的担子前往溪水处清洗石材,这些石头需要靠着人力的一蹲一起,反复用水流洗刷几十遍才能使用。

敲碎成小块的瓷石被放入水碓中,经由十天以上长时间的敲打,之后,它们还要经过四个沉淀池的逐级淘洗,去除杂质。

直到粉状的泥土已经变得光滑柔软,这时,泥土与时间的炼化才刚刚开始。

每隔一周,詹师傅还要用脚一点点地在泥上踩至少两个小时。每一担石头变成一个瓷丕,都要耗费老詹一个月的时间。

他守着水碓已经三十余年,每天默默无语地和瓷泥交流。在避世之境,时间给他带来粗粝的掌纹和白发,却让泥土获得新生。

瓷丕柔美无暇,却也十分单调,让它们退却朴素之色,成为聚光灯下的瑰丽至宝,还需要手工匠人们的精心捏制和雕琢。

拉坯是瓷器蜕变的关键一步。旋转地圆盘陶轮上摆着一块瓷丕,泥土丝滑地在手中随意变换形状,常叫人以为拉坯是一件非常轻巧简单的技术。

其实,这是最能考验工匠制瓷技艺的环节。

小的瓷器,有的还不足手掌大小。每一个部位都需要仔细比对,工匠们只能用比小指还细的竹子测量和刻画形状;

大的瓷器,有的甚至比人还高。陶轮上过百斤的瓷泥对拉坯匠人产生的阻力是一个人的力量无法掌控的,因此,在制作大型瓷器时,团队配合的默契与否,决定着泥坯的形状、厚薄和器型口径大小。

薄的瓷器,有些堪与纸片相比。需要匠人一次又一次在陶轮上打磨;

而形状多端的瓷器,需要几个人几天几夜的精心雕刻,从制作模具,到印刻泥坯,花费巨大。

雕刻匠人老屈和徒弟为了这尊天王瓷像已经忙碌了十几个日夜,人物的五官、表情,身上所穿的衣服、铠甲,无不经过师徒二人的精心设计。

实心的泥坯不能直接烧制,这意味着他们费心雕琢的泥坯,还只是一个开始。

石膏倒模完成后,用于制作瓷器的瓷丕被拍打成均匀的泥片,紧紧地贴合在模具上,只有最熟悉制瓷“火候”的师傅,才能胜任“印坯”这个环节。

印坯结束后,还要等待瓷泥在模具上定型、阴干,这时,师徒二人才得以坐下来缓一口气。

手工瓷器成瓷的路途中,离不开长时间的等待,等待水土结合,等待瓷泥风干,等待窑火炼制……在等待的同时,也磨练了匠人们平静的内心。

02

画形更画心

如果说,选材和塑形决定了一尊瓷器的“身体”,那么用色彩装点表面,给瓷器注入了“灵魂”。

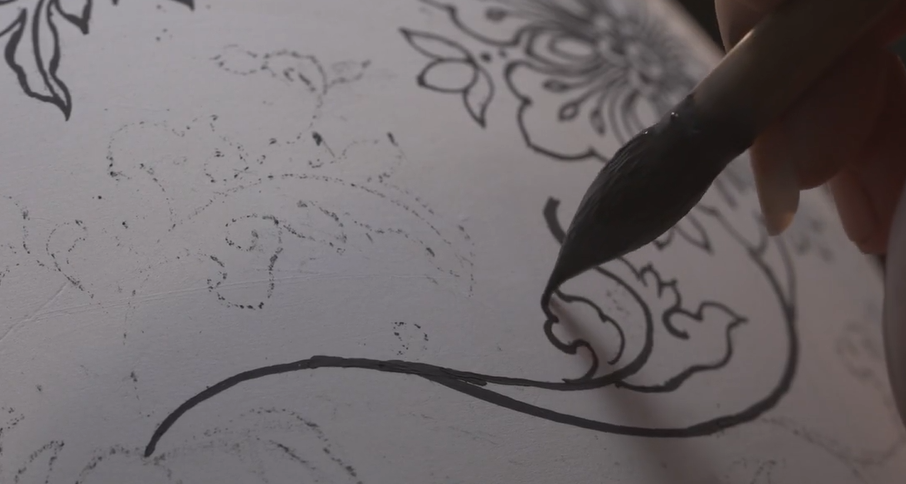

中国最著名的瓷器之一——青花瓷,就以其绘制图案而闻名遐迩。

缠枝莲花为主,美丽的藤曼卷曲着环绕四周,它们上下延展,相生相绕,布满了瓷器表面。饱含颜料的笔尖克制地游离于泥坯表面,以使得烧制后的青花画面,具有浓淡阴阳等不同的色调表现。

青花的绘制,不仅是中国匠人在瓷器上的一大经典发明,也反映着中华民族身上内敛柔婉,却又富有英气的审美与性格。

从事画师工作多年的江姐,道出了“掌握”青花的秘诀——静。

只有内心稳定平静,笔画才能顺滑、细腻。

吹釉、泼釉、刷釉、沾釉……不同的上釉方式,让瓷器穿上了质感不同的“玻璃外衣”,显得清脆透亮,青花是釉下装饰里最经典的代表。

还有一些瓷器,靠的是釉上装饰工序而一举成名。其中,最经典的代表就是斗彩瓷器。

明代成化斗彩鸡缸杯,在2014年的香港,以2.8亿港元成交,足以说明斗彩瓷器在中国乃至世界的地位。

斗彩,顾名思义就是釉下烧制的青花色彩,与釉上填补的其他色彩“争奇斗艳”。这让瓷器拥有更多的色彩选择,更广泛的图案题材。

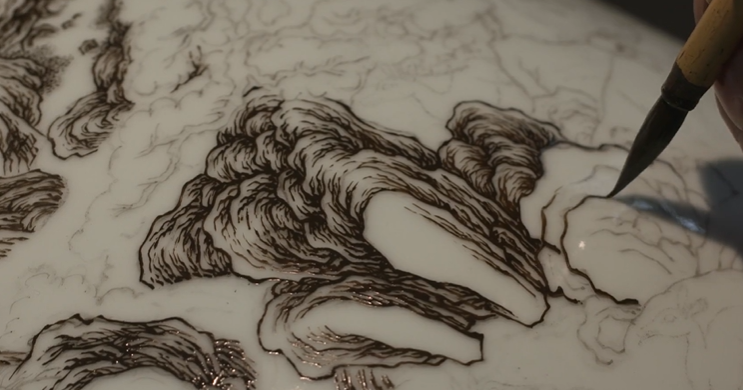

瓷胎之上,山石的峰峦叠嶂,树木的鹤谷松姿,动物的千姿百态。不同的画面内容,有着各自所需的材料和画法,也需要不同的能工巧匠来完成。

单从绘制上,就孕育了许许多多不同风格、不同类型的瓷器,在各类画师技艺的交流与碰撞之下,瓷器的图案绘制,一直在创新。

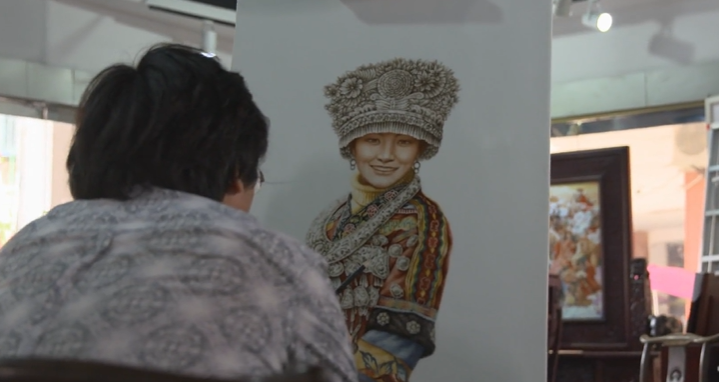

李祥东夫妇经营的瓷板画店,将田园的诗情画意和具有民族风俗的少女形象搬上了瓷面,并装裱成画。釉上釉下色彩的交叠,瓷器独有的反光质感,让这副画作更加奇特。

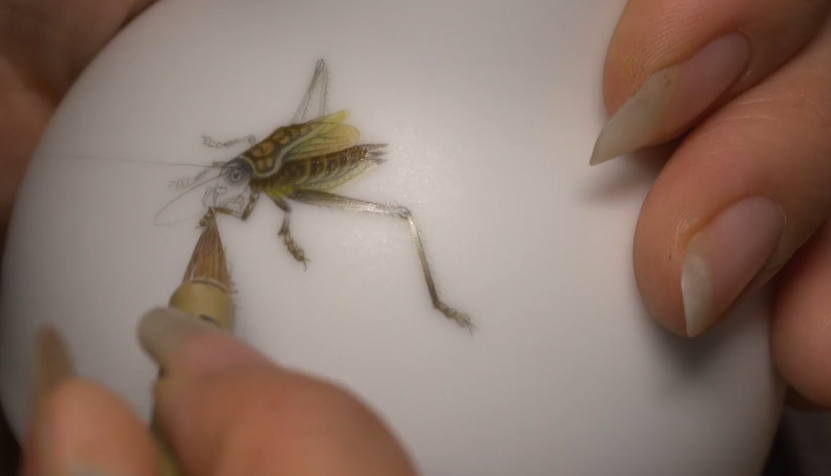

新彩画师赵婷夫妇,利用釉上新彩工艺里颜料属性的特点,让瓷器上有了更加细致入微的工笔画作。

这些可爱的鸟兽、鱼虫,融入了这对年轻夫妻对爱情,对生活,对传统文化新颖的理解,为这些古老的瓷器,在现代的都市中,增添了一种契合潮流的时尚。

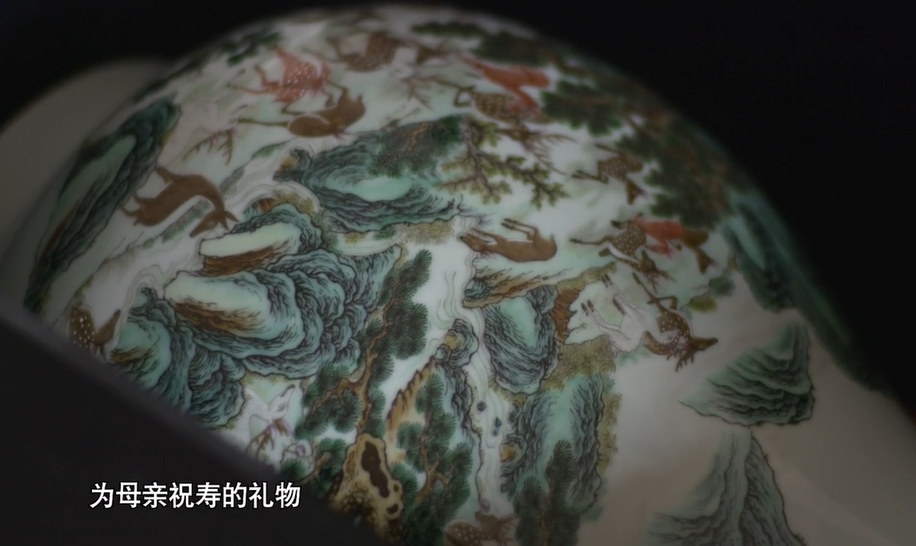

瓷坊主人方丽,为母亲的生日特制了一件独特的粉彩瓷器,她邀请山石画师、松木画师、动物画师等各方好友,一齐参与图案的绘制。

制作的过程煞费心血:为让颜色更加丰富,每一处填色都要经过好几次复火;在最终成型阶段,为了让色彩更具立体感,她找到了周边有名的师傅用玻璃白矿物颜料对图案进行填彩。

忙碌了几个月,母亲的祝寿礼物终于完成,方丽把这件凝结了她的无限情意的瓷器起名为“粉彩百鹿尊”。

丰富的色彩,予瓷器以人的温度。瓷的宁静与安稳,熏陶改变着匠人们对生活的理解,而匠人们也将自己的期盼与心情放置于瓷器之中。

在中国手工制瓷的历史长河里,无论是成瓷材料,还是装饰手法,每一个时期,都在前人的基础上不断继承、发展。

但无论如何变迁,这些精美的瓷器画面,不仅蕴藏了匠人画师们的手艺与智慧,更多的,是他们安静画笔之下,汹涌不绝的情感。

03

坚持与守护

现代工业的发展,把泥坯的制作放进了流水线。

靠着机械的力量,“新一代”瓷器们以超高效率的生产节奏走出车间,走进万千家庭。

这让许多手工的制瓷者重新思考自己作为匠人的意义。

曾几何时,手工制作的瓷器称霸一方天地,无数匠人在瓷器制作的各个细分环节和领域中发挥所长。但机械的加入,也让许多手工瓷匠人陷入两难抉择。

老谭经营了一家手工制瓷厂许多年,每次路过这家机械化制瓷流水线,总会进来参观。他感叹,在机器面前,人的速率和精确度的确显得“笨拙”,这是一个时代的发展。

尽管如此,许多手艺人对手工制瓷依然充满自信。在他们看来,机械固然有许多优势,但只有人做的东西,它才能拥有生命力。

“速度、数量、效率”,许多手工瓷匠人在这个追求高效的时代坚守着与机械相反的特质。他们耐心地揣摩、修炼自己的手艺,精益求精、反反复复地做好一件事,坚持了很久很久……

老许在18岁时就进入制瓷厂工作,负责为瓷器画釉上边饰。看似简单的装饰线条,背后却有画师们的各种考量,即便已经入行40年,老许说,自己的画技也才刚刚好。

几十年如一日,这对许多手工瓷匠人们来说,就是平常。

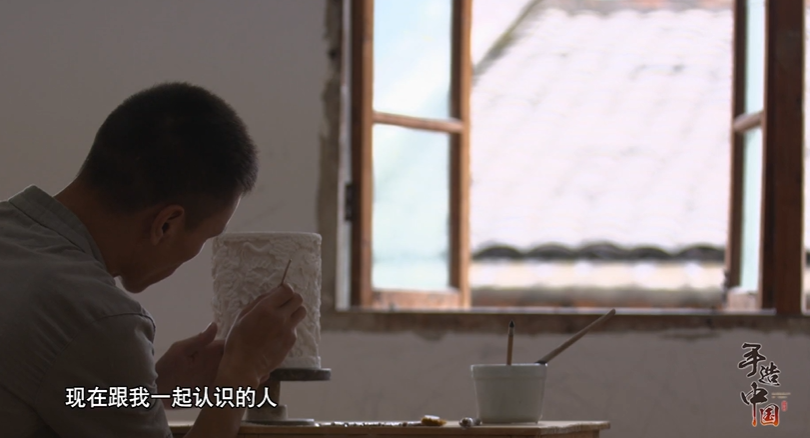

已经做了十多年瓷器雕刻工艺的小黄,或者早就该叫黄师傅,仍然在潜心磨练着自己的手艺,他现在可以在泥坯上雕刻出三个层次的立体浮雕。

他是一个十足的“瓷雕迷”,从小出生在以瓷雕闻名的村庄,耳濡目染逐渐爱上了这个手艺,每次雕刻,常让他停不下来。

这几年,村庄发生了许多变化,瓷雕手艺不再向以前那样受人追捧。由于这门手艺学徒时间长,技术复杂,自然也就赚钱慢,收益小。因此,许多人放弃了瓷雕,转向了其他行业。

看着身边友人都盖新房,买了车,还住在老房子里的小黄心里也有了不小的波动,但他仍然不后悔,选择坚持着这份艰苦的营生。

“一袋泥坯最少要400块钱,有的可能更贵,就算1000块,我也会买。做一支笔筒,大概需要一两个月,做出来之后等着中间商收购,有时候给价便宜过头,为了生活,我也还是会卖。”

随着掌握这门手艺的人数越来越少,小黄似乎变得愈加坚定。“五年之后、十年之后,我相信会慢慢变好。”凭借着热爱和执着,他还会一直坚持打磨自己的雕刻技术,守着这门手艺。

现代社会的高速发展,或多或少地改变着一部分人的心态,用更短的时间获得更多的财富,似乎成了这个新时代的追求。

这种新的追求与传统的坚守,像两条不同的路一样背道而驰,在景德镇这个传统手工城市里复杂的交错。

不过,值得希冀的是,传统的手工瓷艺没有凋零。

在景德镇老制瓷厂内,聚集着五湖四海的年轻人。这里成了他们售卖自己想法和创意的天堂。

新式的瓷器模样,丰富的颜色和种类,让陈旧的陶瓷厂变得清新、文艺而又年轻。

越来越多的年轻人,“拜倒”于传统手工瓷器的魅力,爱上了这种看似缓慢的手艺。

他们之中,有的承袭父辈的基业,将家族的手艺代代相传;有的去拜师学艺,在闭关修炼中,感受着手工制瓷带来的平稳和宁静。

禅定般的匠人,粗糙的双手,摩梭出无言的器物。在属于手工瓷匠人的世界里,时间仿佛变慢了。

一担石、一块坯、一笔一画,这些取自自然的水土,走完72道工序,走过了漫长的时光,历经数代匠人们智慧与汗水的蒸腾,变成了中国人精神世界的具象符号——瓷器。

它的身上,凝结的不仅是中华民族延续至今的独特气质,更蕴藏着属于手工匠人双手的温度。

它是人心与技艺相互融合的结晶,是无惧变化、默默守护的坚持,也是汹涌澎湃的心绪最后化为恒心与耐心的生活态度。

在这川流不息的时光中,人们匆匆而过,幸好,这些坚守着的手艺人,正用他们精致细腻的瓷器制作,为我们带来难得的缓慢和宁静。

他们身上的坚守、执着,为这片瓷器诞生的厚土,带来了永续不绝的生命力,催生着未来更多样、多彩、多姿的瓷器,走进日常的生活,走向更宽广的世界,走向人心的深处。

参考资料:纪录片《手造中国》(全文图片均来自于此)

每日互动

你对中国瓷器了解多少?

评论区告诉我8~

//

更多好看的

清华军训拉练20公里是“没苦硬吃”?广西:那我们的战争片式空袭算什么?!