2025年,人力资源管理的五大趋势

发布时间:2025-04-14 18:05分类: 无 浏览:163评论:0

人力资源的核心工作,从传统的“人事管理”到“人才管理”大概历经了约25年的周期,在“以人为本”的管理理念成为主导的当下时代,回顾过去的2024年和展望2025年,我们发现人力资源管理有以下五个趋势。

1、人力资源管理注重功能性:常规日常的职能工作已经不是价值重心,不追求潮流化工具,回归系统解决问题的本质,有效有用才是合理的,追求性价比和有用有价值。

2、关注核心人才队伍建设:传统的管理、专业、技能人才分类的“三支人才队伍”建设,在推动企业发展过程中被过分放大了机制的功效和价值,组织变革中的头部企业更注重创造力的问题解决,由此而出现了“新三支人才队伍”,分别是企业家型人才、领军型人才、天才少年型人才。

3、企业文化越来越向下:在发挥企业文化作用上,从原来的两张皮-表面化和向上化为主导,开始逐步下沉各层级,以“干部”角色为核心文化激活和文化引领作用,能真正弘扬文化价值观的优秀管理者才是“干部”。

4、“一号位”关注人才战略:组织体系化建设逐步向上,组织变革和人才规划更具有前瞻性,融入到业务和发展战略中,在关注当下中更主要以未来为主。

5、角色岗位设置更导向业务:人力资源的“六大模块”“三支柱模式”“OD/TD模式”到底哪个更适合?组织、团队、个人效能怎么衡量?从战略看人力资源管理而言,会有更多趋向“法无定式”,从传统“人岗匹配”“绩效考核”为中心,开始更多导向“业人一体+业人匹配”、“横纵向对齐+全面绩效管理”的实现。

支撑人才发展一体化建设的

“T-R-D”模式

现今现代化企业中大多已经有了绩效管理系统,薪酬管理系统,对于人才流动性高、需求量大的公司里面还有了招聘和测评系统,但对于人才的领导力开发、继任梯队、发展规划等方面很多都还没有一体化思考。

1、选人-吸引和招聘 ;

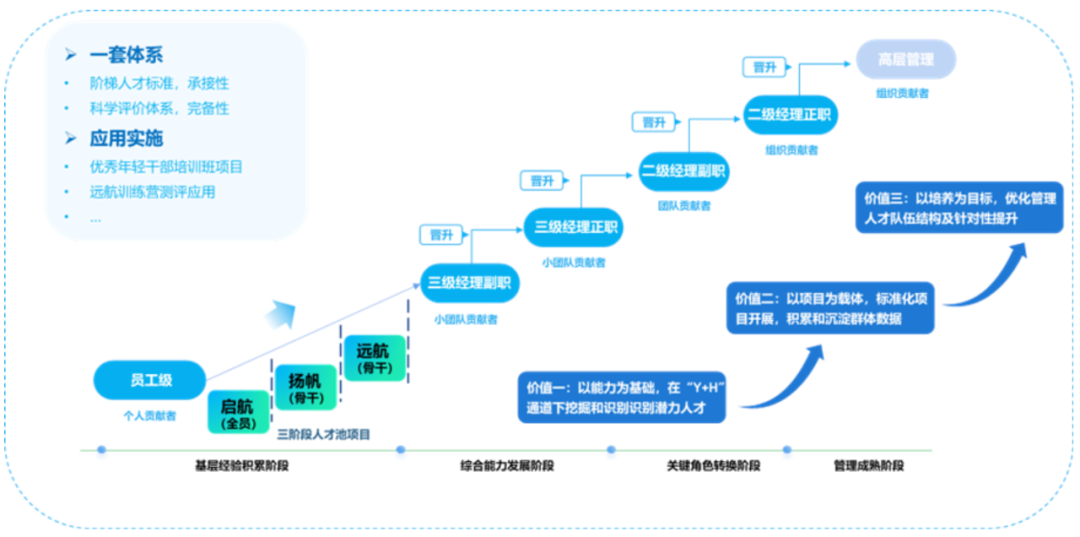

2、用人-继任计划和梯队计划;

3、育人-学习和培养;

4、留人-激励管理和发展规划。

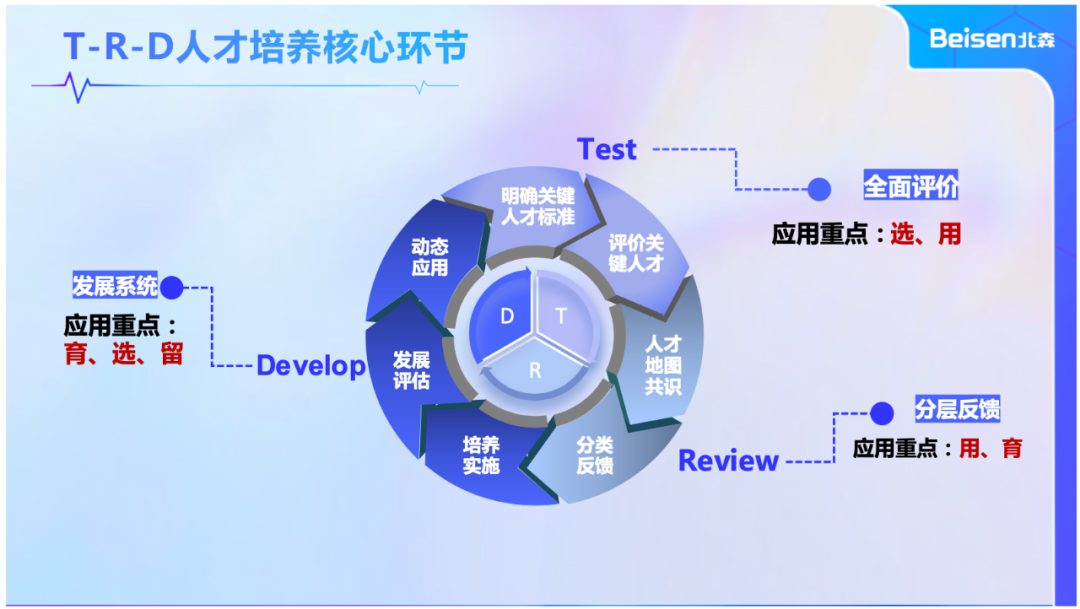

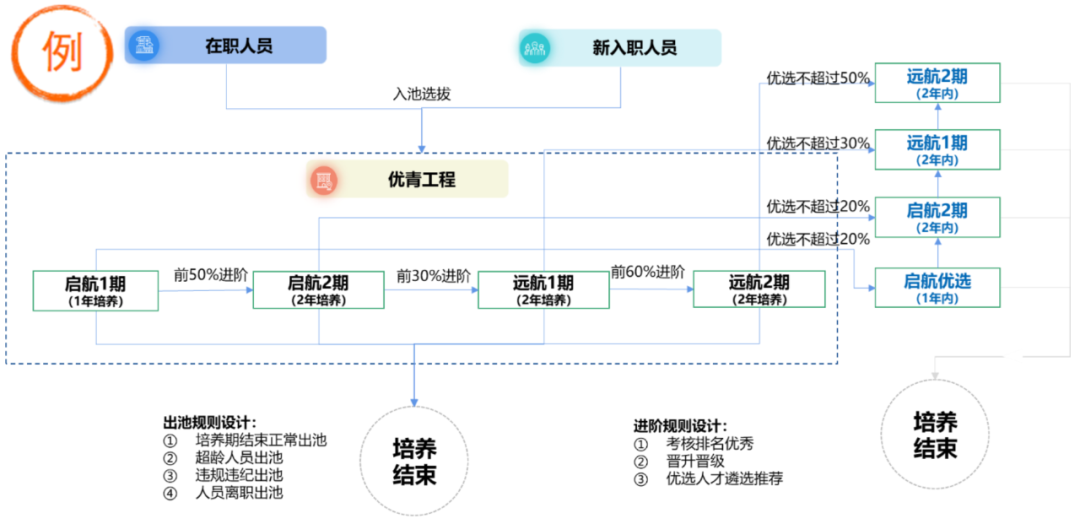

然而,要想让人才发展一体化真正落地,发展期和成熟期的企业要将人才标准(任职资格+潜力+能力)应用融入到人才管理系统中,由此北森提出了能真正支撑人才发展一体化建设的“T-R-D”人才培养与发展模式。

北森“T-R-D”模式主要针对破局解决人才培养“真问题”,提出人才培养发展的体系化解决技术框架。从“组织层面”到“团队层面”再到“运营层面”系统性解决问题。

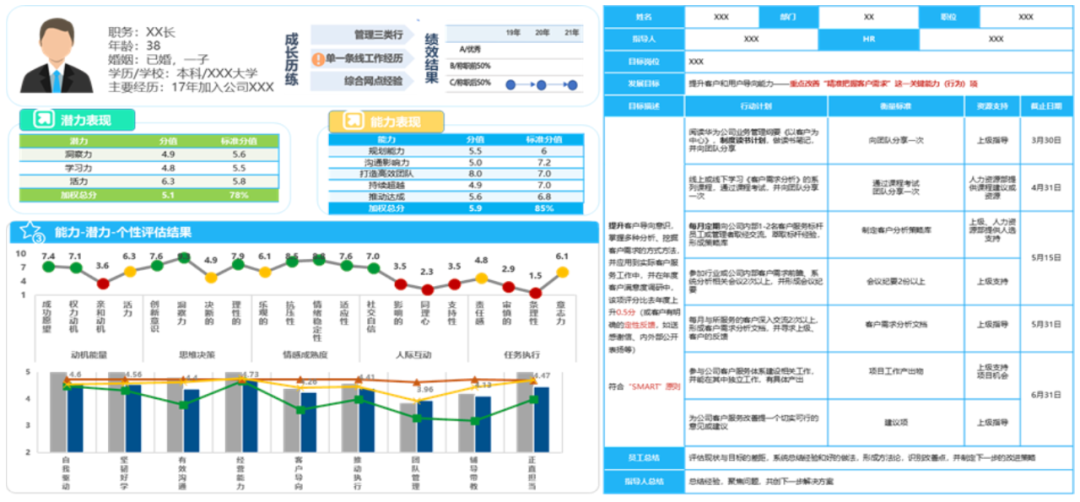

在组织层面,要清晰“关键人才”和“关键能力”是什么?围绕“关键人才”和“关键能力”,进行全面人才评价,找到人才和能力的“关键差距”。

在团队层面,“关键差距”要面向关键个体和团队开展“分层次反馈”,如向高管团队汇报反馈组人才地图的梯队结构和质量情况,向部门负责人团队汇报反馈相关梯队人才的现状和问题、团队能力的优劣势、长短板,向核心人才反馈其能力水平状况、能力差距和关键提升方向。

在运营层面,人才管理部门结合企业短、中、长期制定人才需要制定规划,形成相关的各类人才培养项目,内外整合资源运营人才培养项目,为体系化人才发展奠定坚实基础。

落地“T-R-D”模式的

三大阶段与七步骤法

1、 Test-“全面评价”阶段

包含“步骤1-明确关键人才标准”和“步骤2-评价关键人才”两个核心环节,本阶段重点是要明确三个关键问题:“用什么人才标准合适?未来2-3年哪些是关键人才?用什么评价方式能科学评价人才?”

其中最核心的关键,一是要聚焦 “选、用”场景的来思考问题解决,二是要立足于结合战略来前瞻思考人才规划的数量和质量,三是要结合评价机制和工具方法的可行性。

2、 Review:“分层反馈”阶段

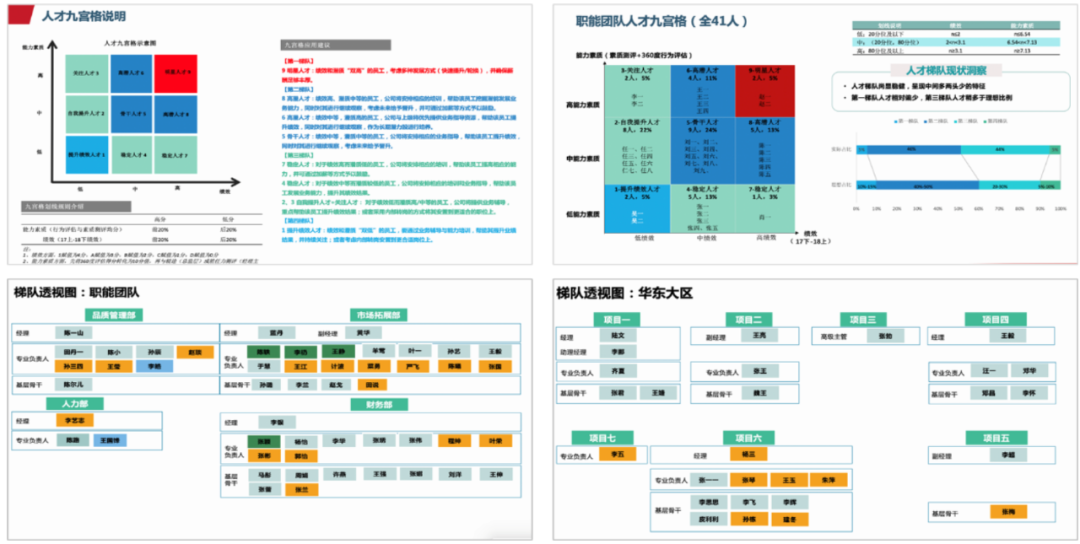

本阶段包含“人才地图共识”和“分类反馈”两个核心环节,重点一个是“人才盘点结果”的分层汇报共识,另一个是对象人才的分类赋能反馈为主要动作,为人才管理“用、育”场景提供应用抓手。

分层次的人才校准共识会,不仅仅是汇报材料层面的总结归纳,其真正目的意义在于帮助企业内部拉通对齐对人才标准的统一认知,同时也促进各业务部门管理者关注部门内部的人才健康情况,从而促使人才管理工作自上而下的问题聚焦和目标贯通。

3、Develop:“发展系统”阶段

本阶段包含“培养实施”“发展评估”“动态应用”三个核心环节,以“人才培养项目”的规划开展为重心,结合公司发展目标和人才战略,靶向设计培养内容及形式,跟踪培养过程中关键人才不同阶段的变化情况,持续体系化进行能力发展评估并输出团队或个人的发展建议,为人才管理“育、选、用”提供科学量化的落地应用。

需要重点关注和避免的

人才培养误区

1. 急于求成的拿来主义,认为培训班等于人才培养

往往很多企业平时不关注人才培养,急需人才时就临时抱佛脚靠外部选人或者应急式培训临阵上场。短期看来,这种成本不高,但是由不胜任造成的间接成本及一些机会成本是极大的。还有不少企业认为培养无非是舍得花钱,一方面将人才送出去培养,另一方面邀请外部老师进行内训。事实上,高效的人才培养方式,培训发挥的作用只有5%,更需要做的,是将重心放在在实践中培养。

很多企业都向华为学习“训战结合”,向华润中粮学“行动学习”,很多企业也会向各家培训机构整合相关讲师开展现场集训,在形式名头上都是周全的,往往深究后,会发现形式大于实际。一方面,因为真正解决业务问题的能手和领导,能卷入赋能带教时间少;另一方面,培养组织部门定位偏事务型组织,偏向“福利式”“服务式”“宣传式”角色偏多;最后,就是培养人才的土壤和资源贫瘠,如知识内化的课程体系、内部导师制/讲师机制等缺乏。从“训”-“战”-“学/练”-“考/用”多元化开展,从“知”到“行”到“强化-内化”,考验的是企业“内功”的体系化度和成熟度。

2. 人才“翅膀硬了就飞了”,不敢投资人

因为担心培训费用“打水漂”,很多企业会跟搞“培训签约制”培训对象需要在承诺期不离职或离职需要赔偿,一定程度可以通过机制将这些情况发生的概率降到最低;另外一方面,也应该看到,其创造的价值相比企业的投入而言,培养的投入是值得的;最重要的是,我们更应该看到那些被留下的一批人,尤其是因为我们提供了培养而留下的那些优秀人才。

真正的有价值的培养项目,会关注培养对象的“体验获得”、会关注人力部门和组织的“成果内化”,在培养项目结束后,能帮助企业输出“一套关键人才成长档案、沉淀一套管理课题/案例成果、内化一套关键人才培养机制”,能实现“个人发展有依据”、“团队学习有内化”、“人才机制有应用”。

3. 认为培养是人力资源部的事情,是培训中心企业大学承接的事

当发现人才断层和梯队老化等问题,企业往往将其归咎于人力资源部,并寄希望于通过对人力资源部下达考核指标的方式从根本上解决这一问题,没有真正意识到业务管理者或直线经理在这个过程中也发挥着不可替代的作用。另外,实际上企业的人才培养水平更大程度上依赖人才梯队和继任计划的动态化应用,关键人才或关键岗位是哪些?结合战略发展人才培养项目短中长期规划是怎么的?

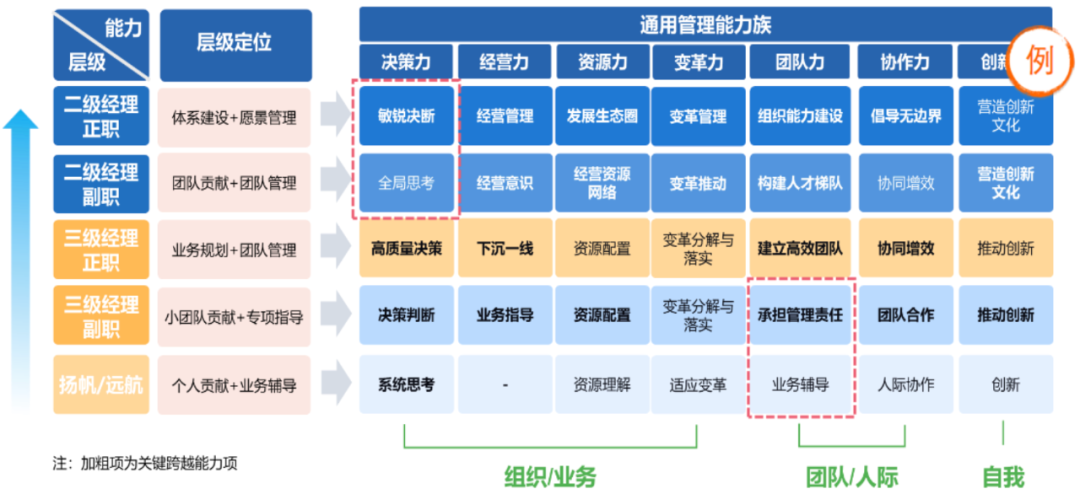

从最佳实践的研究发现成功的企业,对于自己需要的人才画像是更确定的,在大概念“具备领导力”这个事情企业会回归根本去思考和公司,我们需要的是“企业家型?业务型?经营型?专业技术型?”人才, 人才标准共识应用是管理目的而非形而上“建模”。同时,人才管理部门也会把真正建设有利于人才“育-选-用-留”正循环的机制,人才发展晋升通道和人才培养项目是联动的。